診療内容

皮脂欠乏性湿疹 ~痒みにお悩みではありませんか?~

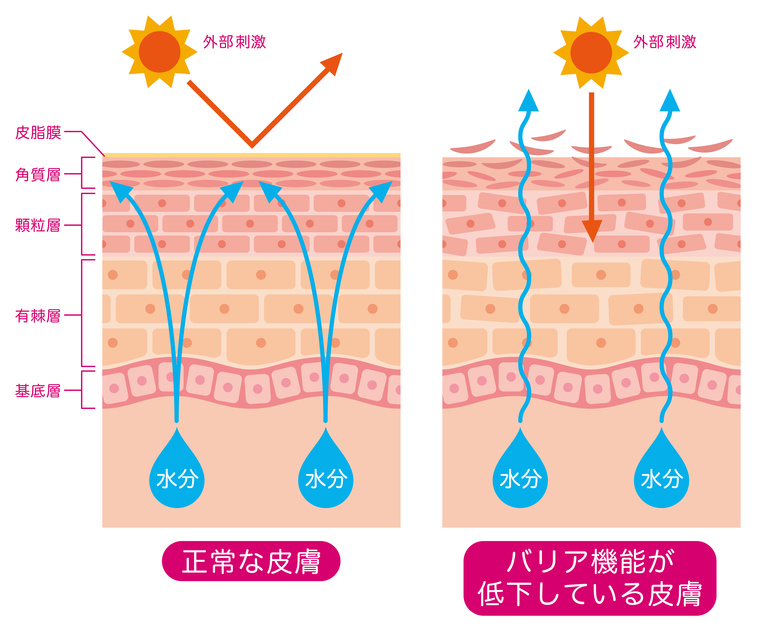

皮膚がカサカサに乾燥することで強い痒みを感じ、つい掻いてしまうことで湿疹化してしまう状態です。

秋、冬だけでなく汗をかいた後やクーラーの効いた夏でも意外と肌は乾燥しています。乾燥すると、肌を守り水分を保つ役割をしている角質層に隙間ができて水分が蒸発します。放っておくと、痒みを感じる神経線維が増えたり伸びたりしてしまい、痒みを感じやすくなるのです。

当院では、保湿剤を中心に、症状の強さに応じて痒み止めの塗り薬や飲み薬を調整していきます。

白癬=水虫 ~知らない内にもらったり移したりしているかも知れません~

水虫とは、白癬菌というカビが皮膚の表面や爪に寄に生することで、異常が起こる病気です。

温泉やプールのバスマット、ホテルの置きスリッパ等から移ります。一般的に24時間以内に洗えば感染しませんが、抵抗力の下がっている方や、足を洗わず靴を長時間履いていると容易に移ります。残念ながら放っておいても治る事はありません。市販薬だと根治が難しく、逆に市販薬でかぶれたり、病院での診断が難しくなってしまう事もあります。

当院では菌がいる事を顕微鏡で確認した上で、抗真菌薬の外用薬や内服薬で治療いたします。

伝染性軟属腫=水いぼ ~プールに入って良いの?~

伝染性軟属腫ウイルス(ポックスウイルス)が皮膚に触れる事で感染します。よく水いぼの子供さんはプールに入ってはいけない、と言われますが、ウイルスは水を介して感染しないので、厳密に言えばプールに入って泳ぐのは構いません。ですが、プールサイドや更衣室で無意識の内に他のお子さんと皮膚やビート板、タオル等が接触してしまう事が多いため、感染の危険性は高まります。そういった事情からプール使用を禁止している施設もありますので、施設にご相談下さい。

発症後半年~約2年で免疫が得られて自然治癒する事から、治療は必ずしも行う必要はありませんが、見た目や、他人に移してしまう危険性や、全身に広がってしまう前に取っておいた方が患者さんの負担が少ないでしょう。

治療法は、ピンセットで取る方法が確実ですが、痛みを伴うため、恐怖心や痛みが強い方、数が多い方には貼る麻酔薬を使用する事も可能ですので、ご相談下さい。

☆塗る水いぼリームを入荷しました☆

銀イオン配合のクリームで、2ヵ月位塗るとその抗菌作用と抗炎症作用で水いぼウイルスに効果が期待できます。少々時間はかかりますが、痛みがないため、怖がりなお子さんやゆっくり治したい方にお勧めです。

尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)=イボ ~そのイボは本当に疣贅ですか?~

皆さんがおっしゃる「イボ」は皮膚の出来物の総称ですが、皮膚科ではイボは「尋常性疣贅」の事を指します。ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)が皮膚の小さな傷から侵入して感染します。

その診断にはダーモスコピーといって、皮膚を10~30倍に拡大して観察する特殊なルーペを用います。

治療は液体窒素で皮膚を冷凍凝固するのが一般的ですが、難治性なので数回の治療を要します。出来物が疣贅かどうか気になる方はお気軽にご相談下さい。

尋常性ざ瘡=ニキビ

ホルモンバランスの変調、脂分や糖質の多い食事、間違ったスキンケア等で脂の分泌が過剰になったり、角質が分厚くなったりする事で毛穴が詰まります。また化粧品が直接毛穴をふさぐ事もあります。そこに菌が増えると赤く炎症を起こして痛みを伴います。

治療は角質が厚くなるのを抑える薬、菌の増殖を抑える薬、炎症を抑える薬などを使用します。

当院では、ニキビ肌にも低刺激で使えるピーリングを導入していますので、お気軽にご相談下さい。

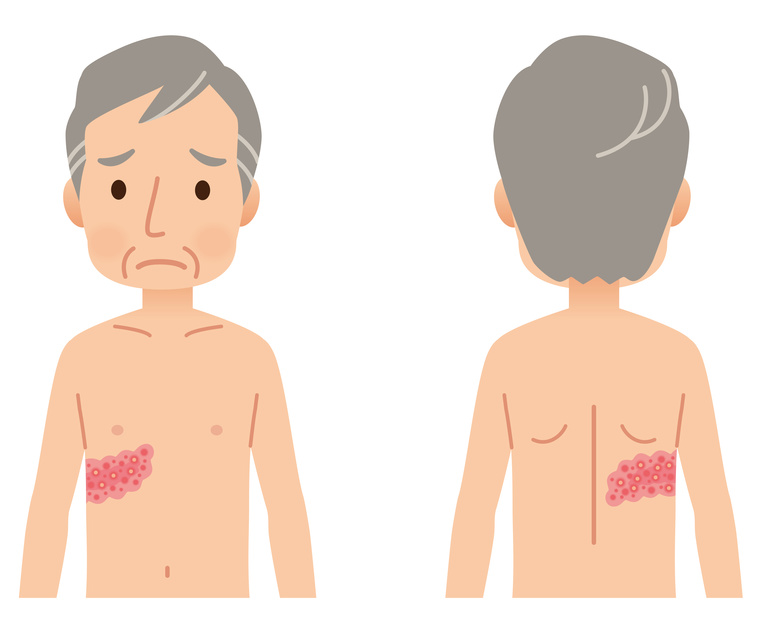

帯状疱疹 ~早めの治療で症状を軽くしましょう~

体の左右どちらかにピリピリチクチクした痛みが先にあり、その後赤い斑点と水ぶくれがおび状に現れます。

子供の頃、水ぼうそうにかかった時の水痘・帯状疱疹ウイルスが、治った後も神経節に潜んでいて、加齢・過労・ストレスなどで免疫力が低下すると、潜んでいたウイルスが再び活動をはじめ、神経を伝って皮膚に到達し、帯状疱疹として発症します。

痛みには2つの山があり、①急性期:皮膚や神経の炎症に伴う痛み、②帯状疱疹後神経痛:ブツブツが治った後も続く痛みで、炎症によって神経自体が損傷してしまうことで起こります

。帯状疱疹後神経痛は、長期間続く事があるので根気よく治療を続ける必要があります。早期に治療を行う事で症状を軽くし、合併症や帯状疱疹後神経痛のリスクを減らす事ができます。治療法は内服薬、外用薬、神経ブロック等があります。

褥瘡(じょくそう)=床ずれ ~床ずれの治療をあきらめていませんか?~

長時間、体重で圧迫されている部分の血流が悪くなり、皮膚の一部が赤くなったり、皮がめくれたり潰瘍になったりすることです。

私達は普通寝ている時、無意識に寝返りを打ったり、椅子に座っている時はお尻を浮かせたりして、同じ部位に長時間圧が加わらないようにしています。自身で体位変換のできない人、栄養状態の悪い人、皮膚の弱い高齢者、抗がん剤やステロイドの副作用で免疫が低下している人などが褥瘡になりやすいと言えます。褥瘡は急性期から慢性期によって傷の深さ・状態が変化します。当院では進行具合に応じた適切な治療を随時ご提案します。

巻き爪

爪の端が皮膚に食い込んでしまう事を指します。この状態が続くと、皮膚が圧迫され炎症を起こして赤く腫れて、感染を起こすこともあります。痛みがある場合は、治療の必要があります。

当院では、軽症ではテーピングといって、食い込んだ爪と周囲の皮膚を引き離すようにテープを貼る方法を取ります。中等度の症状ではワイヤー法といって、爪の先端(皮膚から飛び出ている部分)にワイヤーを2か所通して爪を押し広げる処置を行います。この処置は痛みを伴いません。

ワイヤー法等でも完治しない場合や爪の変形が高度な重症例はフェノール法といって、フェノールという薬品を使って巻いている部分の爪が生えてこないように爪の根元(爪母)を腐食する手術を行います。これはブロック麻酔という局所麻酔を使いますが、日帰りで手術を行います。